エムエスツデー 2009年5月号

第14回 電気仕掛けの人間機械論

深 町 一 彦

人間の身体に、心臓の代わりにポンプを埋め込んで血流を流し、胸郭を鞴(ふいご)のように操作して肺機能を代替したり、機械が人と一体になって生活するような時代になってきました。我々の身体は、まさに物理現象そのままに、しかし非常に精巧に働いています。そもそも我々はどれだけ機械的なものなのでしょうか。

人間機械論

古代ギリシャのデモクリトスは人間を機械的なもの、というより物理現象として論じているそうですが、本格的に人間を機械とみなしたのはデカルトでした。デカルトは、機械物理的な肉体の活動と、精神活動を別ものと分けて捉え、いわゆる「デカルトの二元論」として定説になりました。

それから約百年経って、フランスの哲学者、ド・ラ・メトリーが、1747年「人間機械論」という著書を発表しました。もともと医者の出身だったので、ひたすら機械論的な生命観を提唱して、霊魂の存在を否定しました。当時は反逆の書といわれました。今でも訳書が出版されているほど古典として有名ですが、今読み返すと、当時の世代の思潮に、気の毒なほど気を遣って書いているのが感じられます。霊魂の積極的な否定というよりは、むしろ、そこには余り触れず、医学的な立場で、人間が物理現象の枠を出るものでないといった主張にも読めます。

精巧な電気制御の機械 人間

我々の肉体は、神経を張り巡らした一大通信システムの上を電気信号が走り、その電気信号に刺激されて収縮する筋肉の電気化学的な働きで動いています。

我々の肉体は、神経を張り巡らした一大通信システムの上を電気信号が走り、その電気信号に刺激されて収縮する筋肉の電気化学的な働きで動いています。

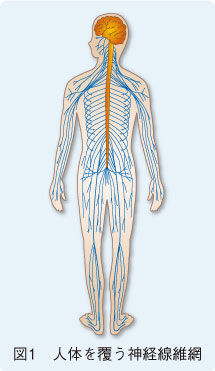

脳や脊髄にある中枢神経から、身体中に末梢神経が分岐してゆき、医学書などで見ると、脳と脊髄を幹として、各種の神経が柳の枝がしだれるように体の隅々まで行き渡っています(図1)。

体の各部分の知覚を中枢神経に送る神経を感覚神経、体の各部に動きを命じる神経を運動神経と呼んでいます。化学コンビナートの計装で、プラント現場の各部の計測センサから配線が中央制御室へと集まってきて、必要な論理処理を経て操作信号がまた現場の各部の駆動部へと送られてゆくのとそっくりの構図に見えます。この2種類の神経のほかに、呼吸や循環器をコントロールする自律神経がありますが、これは、自力式の現場制御装置を連想すればよいのでしょうか。

計測センサは受容器と呼ばれる器官で、電気信号に変換されます。信号発生の仕組みは、細胞の周りの物質中のイオンの濃度分布の変化によって、通常は−70mVくらいの電位に保たれているものが、瞬間的にプラスに反転しパルスを発生します。

このパルスは神経ネットワーク上を伝わって中枢神経に達します。途中、軸索の上を電位が移動して伝わるのを伝導、シナプスのように化学物質の放出を介して次の細胞の入力になるのを伝達と、この世界の人は呼び習わしているようです。我々の感覚では、センサからの信号をまず I/O が受け、情報の形を整え複合した情報になって、さらに上位の情報処理装置に送られるのに似ています。情報は、相互に照合され組み合わされ、何度か形を変えて理解や判断に委ねられます。

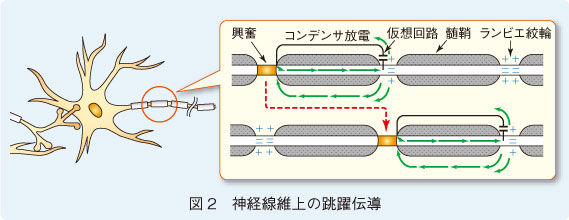

我々のような脊椎動物の神経は、図2のように神経線維の外側をあたかも被覆電線のように髄鞘(ずいしょう)と呼ばれる絶縁物で覆われています。髄鞘は一定間隔でランビエ絞輪(こうりん)という神経線維がむき出しになっている箇所があります。この箇所では神経の細胞膜を挟んで、内側と外側に正負のイオンが層を作り、コンデンサを形成して帯電状態になり、蓄えられた電荷は絶縁被覆のないランビエ絞輪からランビエ絞輪へとパルス放電し、跳躍的に高速に伝播してゆきます。放電の電気量は2つ先の絞輪まで届くくらいの電気量があります。絞輪のひとつに故障があっても問題なく信号伝送ができる仕組みで、これも我々の現場の通信網が、冗長性をもったリピータを介して遠距離通信を確保していることを連想させます。

イカのように、脊椎のない動物では、この伝導の仕組みがなく、むき出しの神経の上を順にパルスが伝わってゆきます。この場合のパルスの伝播速度は神経の太さにより異なりますが、上述の跳躍伝導に較べるとはるかに遅く、かつ消費エネルギーも大きいものです。詳しい解説は生物学者に任せて、我々は、日頃の仕事の上で経験しているような回路とその作動をアナロジーして、自分の体の中の電気制御システムを想像してください。

筋 肉(ここでは骨格筋だけについて触れます)

運動神経の末梢は特殊なシナプスを介して筋肉に収縮命令を送ります。我々の関節の脇には、筋肉が筋腹と呼ばれる中央部が腱を介して骨と連結しています。たとえばパワーシャベルのアームと油圧シリンダを想像してください。油圧シリンダは油圧の加圧の方向を換えることで双方向に動かすことができますが、筋肉は収縮と弛緩だけです。そのために関節の反対側にも対向する筋肉があり、相互に収縮弛緩することで関節を曲げ伸ばしします。筋肉の力の部分は、アクチンとミオシンと呼ばれる2種類の繊維が平行に並んでいて、この2種類の繊維が互いにスライドして、相手の繊維の間に滑り込み収縮します。運動神経のシナプスから両繊維の滑りに至る過程は長くなるので省略しますが、いろいろな物質が化学的なプロセスで伝達を果たし、収縮運動を起こします。工業製品にはない効率の良い電気化学的なアクチュエータの一種です。

フィードバック

筋肉が収縮して、骨格が動いても、動き放しではありません。筋肉の動きの結果、手足、それぞれの位置がどこにあるか、どのくらいの力で作動しているか、大脳が命じた思惑通り作動しているか、位置や力の情報が、再び感覚神経に乗って伝えられ、フィードバックされ、小脳で微細な修正動作が行われています。我々が、視覚が捉えた対象物を、思いのままにスムースに掴み取れるのはこのフィードバックの働きによるものです。

B M I(ブレイン・マシン・インタフェース)

エレクトロニクスと情報処理技術の飛躍的な進歩で、脳と神経に関わる研究も非常に進んでいます。神経と電気信号をやりとりして、意思が命ずるままに義肢を動かすことはかなり実現に近いと聞いています。全盲の人にも視力に準ずる感覚が提供できるという話も聞きます。

脳波を介して、脳から直接コンピュータ上のカーソルを動かす実験もされています。脊髄の首の部分を損傷して体が動かせない患者さんの脳に1mm角くらいの電極のチップを埋め込んで、直接コンピュータやテレビを操作することもできるそうです。長期的に埋め込み可能かどうかは知りません。

* * *

脳科学の進歩に限りない敬意を表する反面、我々の自らの精神活動の中に、このように他人の作業が侵入してくる可能性の恐ろしさについても充分考えておきたいと思います。

ここに、「人間機械論」という題名の出版物がもう1冊あります。1947年にウィーナーの著になるもので、科学が人間の尊厳に及ぼす問題に警鐘を鳴らすものです。題名は日本訳を出版するに当たり名づけられたもので、原題は「The Human Use of Human Being(人間の人間的な利用)」というストレートなものです。

〈参考文献〉

杉 晴夫 著、「生体電気信号とはなにか」、講談社 BLUE BACKS