2008年8月号

エムエスツデー 2008年8月号

第5回 たかがオームの法則 されどオームの法則

深 町 一 彦

大学で、機械工学科の先輩をお招きして学生に話をしていただく催しがあります。ある油圧機器メーカーのトップの座にある先輩の講演のとき、冒頭、「私は学生時代余り勉強してこなかったが、オームの法則とキルヒホッフの法則だけを頼りに、今日まで何とかやってこられました」と、語り始めました。機械工学の先輩の話というところに含蓄があるのですが、学生諸君の中には、公式を思い浮かべて「俺は知っているから大丈夫」と、ひと安心した学生もいたかもしれません。こんな単純な法則にまとめ上げたオームは大偉業ですが、オームの法則は知らない人はいないほど簡単で有名な式です。キルヒホッフの法則は、その延長のようなもので、電圧の足し合わせと電流の足し合わせに関するもので、非常に常識的に受け入れやすい法則です。

オームの法則

ご存知の、電圧と電流と抵抗の比例関係に関する法則です。

もともと、電圧とか電流とか流体の用語の頭に電とつけています。基礎的な解説書では、しばしば、水の模型の図を使って説明しています。多分、オームも水の流れを頭に浮かべながら、オームの法則を発見したのだろうと想像したいところですが、実は、フーリエの熱の流れに関する論文を読んで、電気の流れにも同じような現象があるのではないかと、熱の現象から推論するようになったのだそうです。後世の人の学習のためには、水の流れが視覚的に表現できて、説明に使いやすかったのでしょう。

これは単なる偶然でしょうが、オームの法則を確認する実験は、電池ではなく、熱電対の起電力を利用して実験したそうです。当時の電池は、電解液から水素の泡が発生して電極の表面を覆ってしまい、たちまち電流量が低下してしまってデータにならないので、内部抵抗の少ない熱電対の起電力を利用したのだそうです。

電流計が発明されたのが、オームの法則の2年後という話なので、定量的な測定器もない時代に、多分、検流計を睨みながら、熱電対に接続する電線の直径や長さなどをいろいろに組み合わせて実験したのではないでしょうか。「オーム」という単位としての標準ができたのはずっと後の話です。

電流計が発明されたのが、オームの法則の2年後という話なので、定量的な測定器もない時代に、多分、検流計を睨みながら、熱電対に接続する電線の直径や長さなどをいろいろに組み合わせて実験したのではないでしょうか。「オーム」という単位としての標準ができたのはずっと後の話です。

哲学的な論争

余談になりますが、このオームの法則は、哲学者ヘーゲルが強硬に異を唱えて論争になったそうです。これは、ヘーゲルの頭が固くて新しい科学を受け入れなかったのではなく、何の論理的な演繹もなしに、実験からの推論だけで到達した法則を、科学の真理として受け止めてよいのかという議論だったそうです。世紀の論理派の大哲学者としては納得できかねたのでしょう。法則として世に受け入れられるのに歳月を要したそうです。

わが国では、哲学は文学部系の学問に分類されて、サイエンスとは無縁のものと考えられる傾向がありますが、哲学もサイエンスも「自然を人が認識する努力」として同じものだったのです。これは現在も変わらず、最近の量子力学などの分野ともなると、ますます難解な問題を提起してきて、素人は困惑するばかりです。

確かに、オームの法則は、電圧、電流、抵抗の3つの単位の間の関連について説明していますが、それまでの力学体系の単位との関わりは、余りはっきりとはしていませんでした。電流の単位「アンペア」が、電流の流れる2本の線の間に働く力として力学系単位と関係付けられたのは、20世紀に入ってからでした。ケプラー、ガリレオたちの血みどろの真理探究の歴史に較べると、どうやって到達した真理なのか、実験と思考の過程が、学者たちに納得してもらうのには、議論の歳月が必要だったのでしょう。

回路論的な考察

ある回路に流れる電流を測定するには、電流計を挿入するか、回路全体に影響を及ぼさない程度の小さい抵抗を挿入して、その抵抗の両端の電圧を測定します。

配管の中を流れる流体の流量を測るのに、配管中に抵抗の余り大きくない絞りを挿入して、その前後の圧力差(圧力降下)を測定する方法が広く使われています。これはオームの法則の初歩的なアナロジーとしてよく使われます。

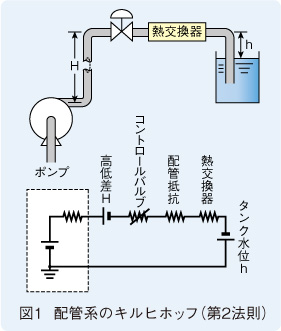

オームの法則とキルヒホッフの法則を頭に染みこませて電気回路を見ると、回路の各部を流れる電流と電圧の状態が一目で理解できます。冒頭の話題に戻りますが、同様な視点で流体の管路網を一瞥すると、流れと圧力の関係が読み取れます。電気回路の抵抗に較べると、管路網の抵抗は流速によって変化するので、オームの法則のような単純な比例関係ではありませんが、キルヒホッフの法則は、たとえば第1法則では、配管の分岐点では、そこに流入する流体の量と、流出してゆく量の合計は差し引きゼロであるという、極めて当たり前の話になります。

オームの法則とキルヒホッフの法則を頭に染みこませて電気回路を見ると、回路の各部を流れる電流と電圧の状態が一目で理解できます。冒頭の話題に戻りますが、同様な視点で流体の管路網を一瞥すると、流れと圧力の関係が読み取れます。電気回路の抵抗に較べると、管路網の抵抗は流速によって変化するので、オームの法則のような単純な比例関係ではありませんが、キルヒホッフの法則は、たとえば第1法則では、配管の分岐点では、そこに流入する流体の量と、流出してゆく量の合計は差し引きゼロであるという、極めて当たり前の話になります。

電気の回路論は、非常によく整備された工学で、単に電気回路だけでなく諸種の物理現象の考察にも利用されています。

流れに限らず、一般にパワーの伝達や変換は、電圧と電流のように、状態を示す量と、通り抜けてゆく量の積がパワーになります。位差量と流通量(Across/Through Variables)と専門家は呼んでいます。圧力と流量、トルクと回転数、温度差と熱量のように、いつも2人1組で仕事をしています。これらを、電圧と電流の関係に重ね合わせて、あたかも透明なガラス窓に書かれた図の向こうに現実を視るように、重ね合わせて通し見ると、いろいろな事象が理解できます。回路論的視点という工学の分野も確実に用途を広げています。

アナログ計算機

このような回路論的な考え方を受けて、電気回路の特性を種々に組み合わせて、いろいろな現象をシミュレートして解析するアナログ計算機というものがありました。通称アナコンと呼んでいました。ストアードプログラムではなく、その都度、接続盤の上で配線ジャックを差し替えて回路の組み合わせを作り、各種のパラメータはポテンショメータのダイヤルを設定して行う方式でした。微積分演算は簡単に処理でき、時間軸を短縮すれば、大規模な機械の実験も短時間のうちに、演算結果を記録紙上に表すことができるので、当時としては非常に貴重なものでした。もちろん高価でした。諸種の要素の時間的な特性をモデル化して、飛翔体の安定の解析や、機械振動のシミュレーションなどに使われました。

このような回路論的な考え方を受けて、電気回路の特性を種々に組み合わせて、いろいろな現象をシミュレートして解析するアナログ計算機というものがありました。通称アナコンと呼んでいました。ストアードプログラムではなく、その都度、接続盤の上で配線ジャックを差し替えて回路の組み合わせを作り、各種のパラメータはポテンショメータのダイヤルを設定して行う方式でした。微積分演算は簡単に処理でき、時間軸を短縮すれば、大規模な機械の実験も短時間のうちに、演算結果を記録紙上に表すことができるので、当時としては非常に貴重なものでした。もちろん高価でした。諸種の要素の時間的な特性をモデル化して、飛翔体の安定の解析や、機械振動のシミュレーションなどに使われました。

ハードウェアは、主流は真空管増幅器でした。非線形の要素の構成が難しかったようです。半世紀以上も前の話ですが、筆者が卒論研究のために所属していた研究室で、無駄時間の大きいプロセスの自動制御装置の解析のために、テープレコーダ(オープンリールのデッキ式です)のメカニズムを改造して無駄時間要素を作ろうと試みた時代がありました。卒論の学生が年々受け継ぎながら取り組んでいましたが、結果はどうなったか知りません。今は、デジタル計算機が、何もかもやってくれるようになり、アナログコンピュータは、どこかの博物館か記念館にしか残っていないでしょう。

実は大脳の働きは、世にいうデジタル処理だけでなく、アナログ処理機能が重要な役割を占めているという話ですが、それは、別の機会に、別の角度から触れたいと思います。